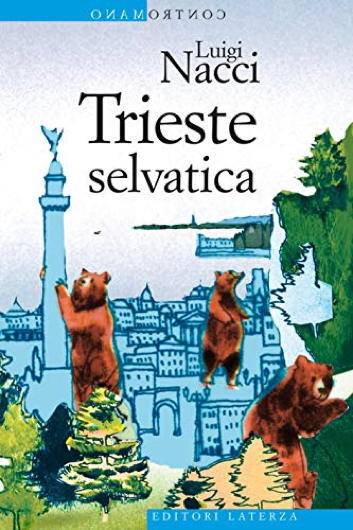

Perché se c’è un posto nel nostro Paese che è sempre stato un crogiòlo di genti e persone quello è Trieste. Città di mare addossata alle montagne, città italiana e slava, asburgica e mediterranea, un luogo dalla natura eminentemente ibrida. «Eppure ci sono persone che vorrebbero che si rimanesse ancorati a un'idea falsa dell’italianità assoluta di Trieste, ma fortunatamente ci sono anche tanti che cercano di farla tornare alla sua vera natura, che è sempre stata quella di una città multiculturale, ibrida. Che è poi la sensazione che si vive, quella sensazione di essere in un vero altrove. In questo senso la definizione migliore della città l’ha data Jan Morris riassumendola nel titolo del suo libro: Trieste o di nessun luogo» racconta Luigi Nacci, scrittore, poeta e camminatore a sua volta autore di Trieste Selvatica (Contromano Laterza, pag. 196, 14 €).

«Tutte voci che contribuiscono a creare il fascino della città, voci che di quel fascino si sono nutrite. Che certo c’è il fascino della Mittleuropa, del porto dell’Impero che fu Austria, che respiri appena arrivi. Ma c’è anche quello della porta dell’Est, porta d'accesso dei Balcani che iniziano giusto qua, dietro Trieste. Tutto contribuisce poi a costruire quella fascinazione per la città di carta, raccontata, che muove molte persone a venire fino a qui per cercarla, perché in definitiva esiste, non è una creazione letteraria».

«In questi anni – prosegue Nacci – è anche una città che si è infighettita e gentifricata, ma a saperla cercare conserva una sua natura assai selvatica e popolare». Anima selvatica che si percepisce «ancora in alcuni quartieri, in certi vicoli e certi personaggi, nei modi burberi di fare, in quell’essere comunque informali». Modi che secondo Nacci sono un portato della storia «perché qui non c’è mai stata una nobiltà, è stata sempre una città borghese e proletaria, che viveva di una sua grande libertà».

Quell’oltre di cui Trieste rappresenta una porta, «un luogo da attraversare che non si giudica – scrive Nacci in un passo del libro – dalle sue dimensioni e dal materiale, ma dalla quantità di gente che la oltrepassa». Gente che passa e che è passata, gente che ha fatto la città quel che è, un crogiòlo appunto.

Aperto al mare, certo, ma popolato dal suo entroterra, specie da quell’Istria che ancor di più è stato crogiòlo e che per molti oggi è solo un luogo dove andar al mare d’estate. Eppure – prima che il Novecento costruisse i suoi confini, dividesse a forza quello che diviso non era, aprendo a furia di guerre mondiali ferite ancora sanguinanti – l’Istria era un tutt’uno, un’altra parte che contribuiva a fare di Trieste quel che era. Una verità storica che il volume di Nacci riporta in vita, quasi ci fosse bisogno di fare i conti con il passato, mettere in chiaro le cose, allentare certe interpretazioni semplicistiche e dicotomiche per andare avanti.

Aperto al mare, certo, ma popolato dal suo entroterra, specie da quell’Istria che ancor di più è stato crogiòlo e che per molti oggi è solo un luogo dove andar al mare d’estate. Eppure – prima che il Novecento costruisse i suoi confini, dividesse a forza quello che diviso non era, aprendo a furia di guerre mondiali ferite ancora sanguinanti – l’Istria era un tutt’uno, un’altra parte che contribuiva a fare di Trieste quel che era. Una verità storica che il volume di Nacci riporta in vita, quasi ci fosse bisogno di fare i conti con il passato, mettere in chiaro le cose, allentare certe interpretazioni semplicistiche e dicotomiche per andare avanti.